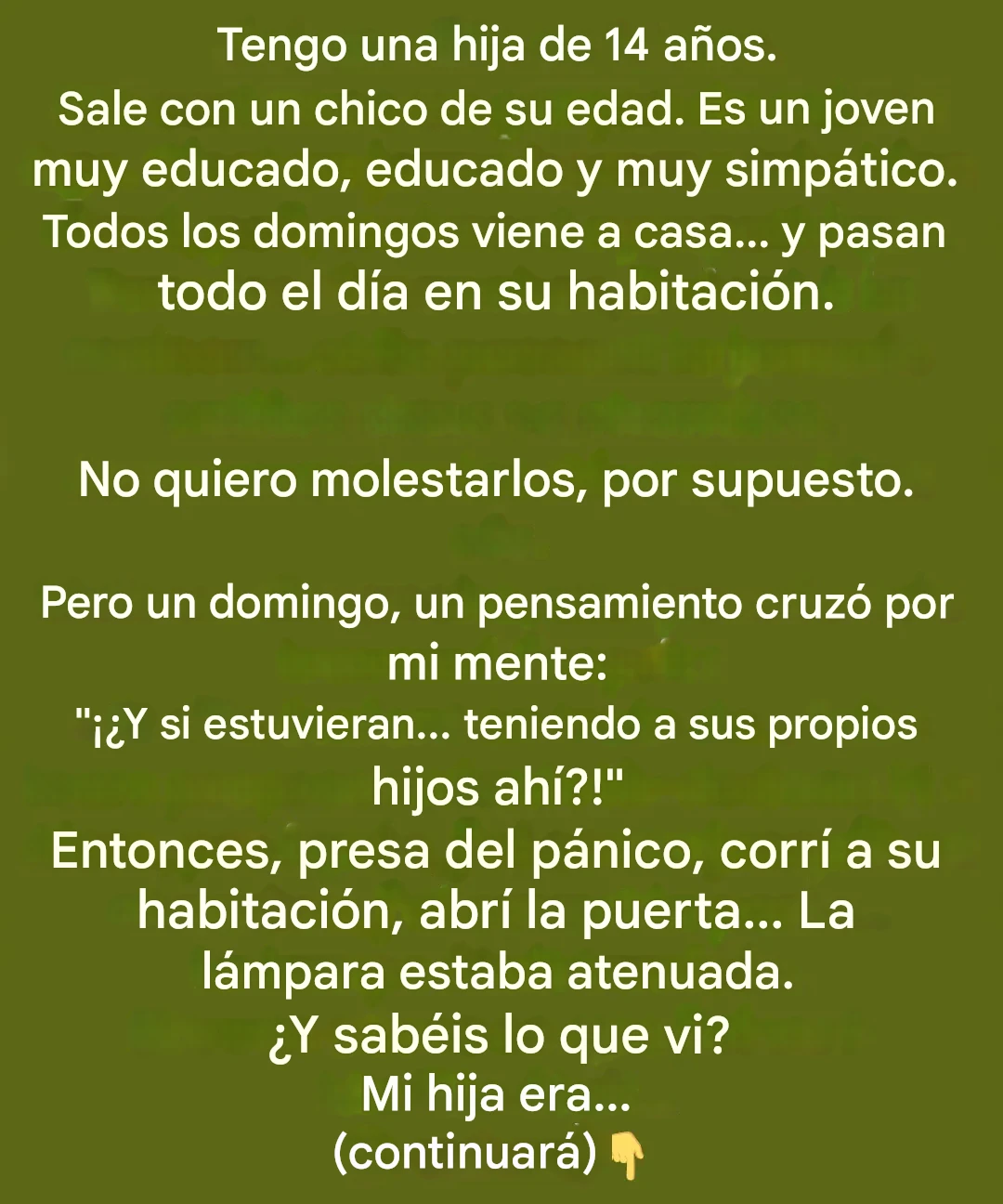

Todos los domingos, la misma escena: mi hija de 14 años se encierra en su habitación con su novio. Un chico educado y sonriente, siempre con un impecable “Buenos días, señora”. Nada de qué quejarse, la verdad. Y aun así, cada semana, una vocecita en mi cabeza susurra: “¿Y si hacen algo más que hablar?”.

Siempre pensé que era una madre de mente abierta, incluso genial. Pero ese domingo, mi imaginación se desbocó. El tipo de escenario que todos imaginamos, en silencio, porque somos curiosos, estamos preocupados… y somos terriblemente humanos.

Cuando la imaginación toma el control

Los oí reír suavemente, y luego nada. Silencio absoluto.

Me quedé paralizado en el pasillo. Mi corazón latía con fuerza como un tambor de banda. Y entonces, sin pensarlo, giré la manija.

La lámpara emitía una luz tenue. Respiré hondo… lista para cualquier cosa. O eso creía.

Y lo que vi me dejó sin aliento: mi hija, sentada en el suelo, con los auriculares puestos, explicando apasionadamente fórmulas matemáticas a su amiga, que estaba completamente absorta frente a un cuaderno. A su alrededor, un campo de batalla de notas adhesivas, subrayadores y un plato de galletas caseras aún intacto.

Una escena que pone todo en perspectiva.

«Mamá, ¿estás bien?».

Murmuré un «sí, sí, perfecto» antes de cerrar la puerta, roja como una peonía.

Y en el pasillo, me eché a reír. Una risa nerviosa al principio, luego una risa de alivio, casi de ternura.

Acababa de comprender algo esencial: nuestros adolescentes no siempre están donde los imaginamos . A veces nos sorprenden, y a menudo, para bien.

Aprender a dejar ir (incluso cuando es difícil)

Ese día, aprendí una verdadera lección de confianza. Claro que mi hija está creciendo, descubriendo la amistad, el amor y la compañía. Pero lo hace a su propio ritmo, con una inocencia y una sinceridad cautivadoras.

¿Y si nuestro papel como padres, en última instancia, también fuera aceptar que no podemos controlarlo todo? Permitirles vivir sus experiencias, sin dejar de ser una presencia tranquilizadora, dispuesta a escuchar sin juzgar.

Desde entonces, siempre toco antes de entrar a su habitación. No porque tenga miedo de que me pillen, sino porque quiero demostrarle que la respeto. Y, en cierto modo, que confío en ella.

Crecer también significa aprender a confiar

Pero lo que aprendí ese día es que la confianza es una semilla que se planta muy temprano y crece mejor cuando se nutre con amabilidad y escucha.

Así que ahora, cuando los oigo reír tras la puerta, sonrío. Porque en el fondo, sé que mi hija no solo ha crecido: se está convirtiendo en una buena persona.