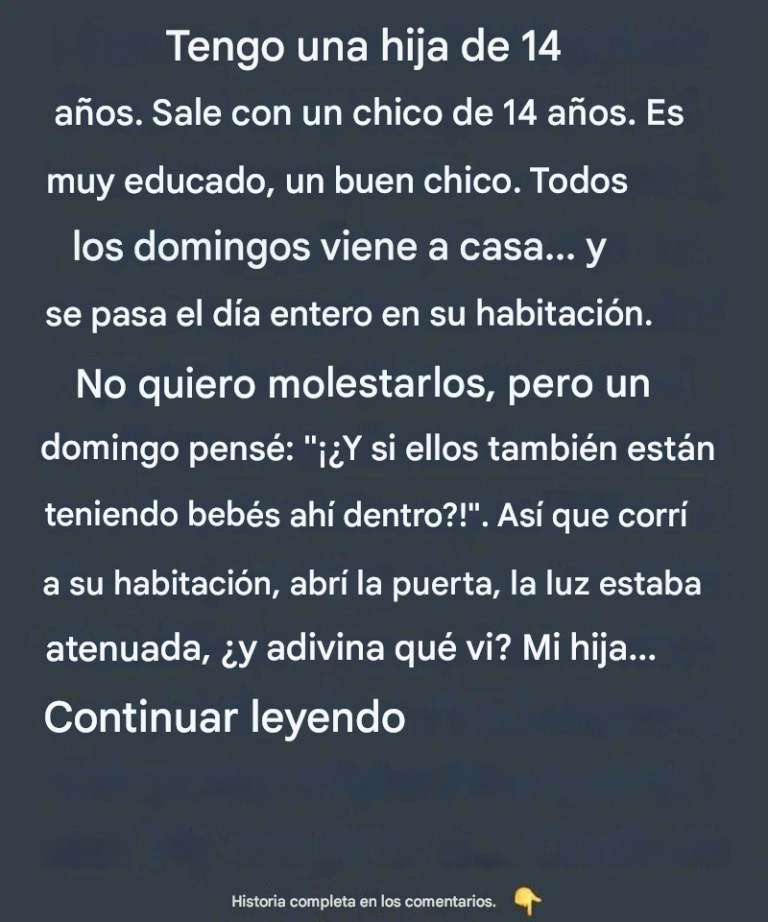

Ese día intenté mantener la calma y darle la privacidad que siempre le prometo.

Pero entonces una vocecita en mi cabeza empezó a preguntarme: “¿Y si…?”. ¿Y si pasa algo que debería saber? ¿Y si estoy siendo demasiado confiada? Sin darme cuenta, ya caminaba lentamente por el pasillo.

Y cuando llegué a la puerta, la abrí con cuidado, sólo un poquito.

Continúa en la página siguiente

Una música suave sonaba de fondo mientras estaban sentados con las piernas cruzadas sobre la alfombra, rodeados de cuadernos, resaltadores y problemas de matemáticas.

Estaba explicando algo, tan concentrada que apenas notó que alguien entraba en la habitación.

Su novio asintió, completamente concentrado en la explicación matemática de mi hija. El plato de galletas que había llevado a su habitación estaba intacto sobre su escritorio.

Levantó la vista y sonrió, un poco confundida. “¿Mamá? ¿Necesitas algo?”

“Oh, solo quería preguntarte si querías más galletas”.

“Estoy bien, gracias”, dijo y volvió a lo que estaba haciendo.

Cerré la puerta y me apoyé contra la pared, un poco avergonzada, un poco aliviada.

Entonces me di cuenta de la frecuencia con la que los padres imaginan lo peor, cuando la verdad es maravillosamente simple. No había misterio, solo dos niños ayudándose mutuamente a aprender.