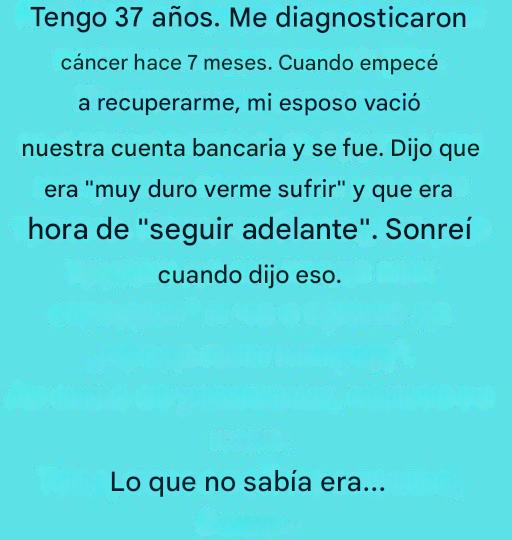

“¿Seguir adelante?”, susurré con incredulidad.

“Sí”, dijo, ya cerrando la cremallera de una de las maletas. “Hay algo más. Vacié nuestra cuenta conjunta. Necesito el dinero para empezar de nuevo. Piénsalo como… una compensación. Por mi sufrimiento”.

Entonces lo vi. La frialdad en sus ojos, el cálculo. No fue una decisión espontánea. Fue planeada. Había estado esperando. Había estado esperando para asegurarse de que no muriera, para no parecer un completo sinvergüenza, y entonces poder irse con todo.

En ese momento, cuando debería haberme derrumbado, gritando, suplicando, maldiciéndolo, algo dentro de mí dio un vuelco. El dolor y la conmoción dieron paso a una extraña y gélida calma. Lo miré —al hombre con el que había compartido doce años de mi vida, el hombre en quien confiaba plenamente— y vi a un extraño. Un extraño patético y cobarde.

Y entonces sonreí.

No fue una gran sonrisa. Solo una leve curva en mis labios. Pero fue suficiente para inquietarlo. Se detuvo y me miró, desconcertado. Probablemente esperaba lágrimas, histeria. Y sonrió.

Porque lo que no sabía era…

Que el dinero en esa cuenta era solo una mota de polvo. Un señuelo. Una gota en el océano de lo que poseía.

Lo que él no sabía era que mientras me veía “sufrir”, yo no solo luchaba contra el cáncer. Dirigía un imperio. Silenciosamente, discretamente, desde una cama de hospital, a través de portátiles encriptados y rostros proxy.

Lo que él no sabía era que su “sufrimiento” y su “compensación” le habían costado el acceso a una riqueza que jamás hubiera imaginado.

Recogió sus maletas y se dirigió a la puerta. Antes de irse, se giró una última vez.

“Lo siento, Annie”.

“No, no lo sientes”, respondí, con la sonrisa aún en el rostro. “Pero lo sentirás”.

Frunció el ceño, se giró y cerró la puerta tras él. En el silencio que siguió, mi sonrisa se ensanchó. El juego apenas comenzaba. Y él ni siquiera sospechaba que ya lo había perdido.

Capítulo 2

El silencio tras el portazo fue ensordecedor. Por un instante, mi cuerpo amenazó con ceder, con desplomarse en el suelo en un montón informe de dolor y traición. Pero no lo permití. Enderecé la espalda, respiré hondo, sintiendo cómo el aire llenaba mis pulmones; pulmones que hasta hacía poco habían estado luchando por respirar. Era el primer día de mi nueva vida. Una vida sin Martin. Y una vida en la que ya no tenía que esconderme.

Me acerqué a la ventana y lo vi cargando las maletas en su reluciente coche; un coche comprado con mi dinero, aunque él creía que era fruto de sus “exitosos” contratos de consultoría. Lo vi alejarse sin mirar atrás, y no sentí nada. Vacío. No, no era vacío. Era pureza. Era como si la última célula tumoral hubiera abandonado mi cuerpo y mi alma.

Regresé a la sala y me senté en la mesa.

La cuba, que de repente parecía enorme y desierta. Pero no por mucho tiempo. Cogí el teléfono y marqué un número que no había marcado en meses.

“¿Dimitar? Soy Annie. Es la hora.”

Se oyó un profundo suspiro al otro lado de la línea, seguido de una voz tranquila y segura. “Estaba esperando tu llamada, Annie. ¿Cómo estás?”

“Mejor que nunca. Estoy en remisión. Y estoy libre.”

“¿Lo hizo?”, preguntó Dimitar, sin necesidad de especificar quién era.

“Exactamente como predijo. Sacó todo de la cuenta conjunta y se fue.”