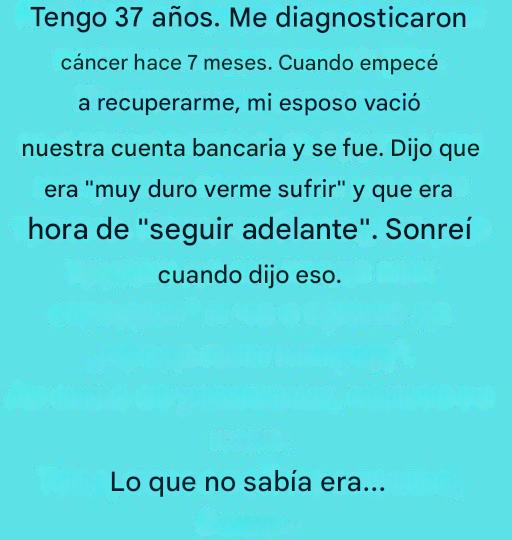

Tengo treinta y siete años. Siete meses. Solo habían pasado siete meses desde que la palabra “cáncer” se había instalado en mi vida como una púa de cristal: afilada, fría y despiadada. Desde entonces, cada día había sido una batalla. Una batalla contra el dolor, contra las náuseas de la quimioterapia, contra el pelo que se me había caído y que una vez me cayó en cascada por los hombros. Una batalla contra mi reflejo en el espejo: una versión pálida y desgastada de la mujer que había sido.

Pero la batalla más dura no fue contra la enfermedad. Fue contra el silencio. El silencio de mi esposo, Martin. Al principio, él estaba ahí. Me tomó de la mano durante las primeras infusiones, me trajo sopa que no podía comer y me miró con una lástima que me hizo sentir aún más pequeña y débil. Pero poco a poco, su presencia se volvió solo física. Su espíritu estaba ausente. Su mirada se deslizaba más allá de mí, fija para siempre en el teléfono o la televisión. Nuestras conversaciones se volvieron superficiales, reducidas a preguntas sobre medicamentos y procedimientos. El amor que una vez llenó nuestra casa de calidez se había convertido en una convivencia fría y formal.

El día que mi médico me dio la noticia —que estaba en remisión— debería haber sido el día más feliz de mi vida. Mis marcadores tumorales estaban normales, mi cuerpo se recuperaba lenta pero seguramente. Sentí la primera esperanza real y genuina florecer en mi pecho en meses. Llegué a casa, ligera como una pluma, lista para compartir el milagro con Martin, para empezar de nuevo.

Lo encontré en la sala, rodeado de dos maletas grandes. El corazón me dio un vuelco. Levantó la vista, sin ninguna emoción.

“Estoy en remisión, Martin”, dije con la voz temblorosa de emoción. “Se acabó. Ganamos”.

No sonrió. Solo asintió lentamente, como si confirmara el pronóstico del tiempo.

“Me alegro por ti, Annie. De verdad”. Sus palabras eran vacías, huecas. “Pero ya no puedo más”.

La confusión me invadió como una ola helada. ¿Qué no puedes hacer?

“Esto”, dijo, agitando la mano vagamente hacia mí, hacia la habitación, hacia nuestras vidas enteras. “Ha sido muy duro verte sufrir. Me está agotando. Me está agotando. Es hora de seguir adelante”.

Me quedé allí, paralizada. Sus palabras resonaban en mi mente, pero no podía entenderlas. Me dejaba. Ahora. Justo cuando lo peor había pasado. Justo cuando teníamos la oportunidad de recuperarlo todo.